日々の最近のブログ記事

★中国に世界を非米化させる

ーーーーーーーーーーーーーー

米国のトランプ前政権は、経済制裁によって世界経済を米欧側と中国側に2分割

する米中分離策などを通じて、米覇権体制を放棄して多極型の覇権体制に強制的

に転換させようとする「覇権放棄屋」「隠れ多極主義者」だった。共和党側有権

者のほとんどに支持される高い人気を誇り、再選確実と思われていたトランプに

対し、コロナ口実の郵送投票制などを悪用した選挙不正までやって、昨秋の米大

統領選をねじ曲げてトランプを排除して「勝利」した(疑いがある)バイデン現

政権は、トランプがやりかけた覇権放棄や隠れ多極主義を全力で元に戻すに違い

ない、と期待されていた。バイデンがどんな風に米国の覇権を蘇生させるのか、

お手並み拝見の感じだった。

(昨秋の米大統領選挙で民主党側が不正をしたことをマスコミ権威筋は「無根拠

な陰謀論」と言っているが、それは間違いだ。当時の状況から考えて不正が行わ

れた可能性があるのに、それが陰謀論と決めつけられることで、検証されずに放

置されている。検証が行われて「不正はなかった」と確定するまで、不正が行わ

れた疑いが残る。むしろ、マスコミ権威筋や民主党支持者たちは、不正の共謀者

・黙認者・歓迎者だから、不正疑惑の提示を陰謀論と決めつけて検証を妨害して

いる可能性が高い)

米国は911からの20年間、強制民主化・政権転覆・人権外交といった単独覇権

主義の愚策によって安保軍事面の覇権・国際信用がかなり低下している。経済面

でも、08年のリーマン危機とその後のQEの愚策によるバブルの超膨張により、

米国やドルは潜在的にかなり弱体化している。加えてトランプの4年間の覇権放

棄策によって、米国はさらに覇権を失った。米国が覇権を取り戻すには、これま

での単独覇権主義的な愚策をすべて破棄し、米国の覇権低下に反比例してかなり

力を持ってしまった中国やロシアとある程度和解し、中露などが米国の覇権再建

に協力してくれるよううながす必要があった。単独覇権の愚策の放棄は、同盟諸

国の信用を取り戻すためにも必要だった。米覇権復活を目指すジョージソロスの

シンクタンク「クインシー研究所」は、その方向を繰り返し提唱していた。ロシ

アは米国がどう出てくるか静観する姿勢だったが、中国はバイデンの米国との関

係改善を公式に希望していた。コロナの都市閉鎖も、米欧諸国の経済を自滅させ

る超愚策なので、やめていく必要があった。

だが、就任後のバイデン政権がやり始めたことは、中露への敵視を全力で再開す

る、愚策な単独覇権主義の振り回しだった。中国からの関係改善の提案に対し、

バイデン政権は「中国は以前から、米国と関係改善したいと言いつつ、国内での

人権侵害や貿易でのルール違反をやめる気がなく傲然と続けてきた。中国は信用

できない」「米国にとって中国は最大の脅威だ」と突っぱね、中国敵視をやめな

い姿勢を見せてきた。バイデンは就任式に台湾の実質的な駐米大使(簫美琴)を

米台国交断絶以来初めて招待し、のっけから中国を激怒させた。米国は、台湾、

香港、新疆ウイグル、チベットといった中国の内政における人権の諸問題、マイ

クロソフト(MS)のエクスチェンジのメールシステムに対して中国政府系のハ

ッカーが侵入してマルウェアを仕掛けたとされるハッキング疑惑(多分濡れ衣)、

米中貿易の不均衡といった諸問題について中国側が事態を改善しない限り、

米中関係を好転させないと言っている。

中国がこれらの諸問題について、米国を満足させる事態の「改善」を実現するこ

とは、不可能もしくは極度に困難だ。台湾は国共内戦の問題であり、中共は台湾

の独立を認められない。香港は英国との植民地問題で、香港民主化は英国が帝国

主義策の一つとして返還時に残置した悪だくみであり、中国が真に受けるべき問

題でない。中共がウイグル人のイスラム信仰を弾圧しているのは事実だが、ウイ

グル問題は米諜報界が育てたイスラム過激派がウイグル人を感化し、無神論に拘

泥する中共と戦わせている話でもある。ウイグル問題は、米国の世界支配策だっ

たテロ戦争の一つだ。チベット問題も、英国が帝国退却時に残置した悪だくみだ。

これらの中国の内政問題はいずれも人権問題でなく、米英が中国を弱めておくた

めに涵養してきた「国際政治謀略」だ。南シナ海や東シナ海(尖閣)の領海紛争

も、関係国間の話し合いでしか解決できない問題であり、中国が一方的に悪いの

ではない。

エクスチェンジのハッキングは、米諜報界とMSが明確な証拠を示さずに中国犯

人説を主張しているだけで、濡れ衣の可能性が高い。ハッキング事件のほとんど

は無関係な踏み台サーバーを経由しており犯人の特定できない。中国政府系のハ

ッカーはピンポイント攻撃で知られており、エクスチェンジのハッキングのよう

な広範な被害を公然と与える勢力でない。前回の記事で書いた、米国がロシアを

濡れ衣で犯人扱いしているソーラーウィンズハック事件と同様、エクスチェンジ

ハッキング事件は米国が中国を濡れ衣で犯人扱いしている。米中の貿易不均衡も、

中国だけが悪いのでなく、改善するなら米中双方の努力が必要だ。米中関係が

好転しないのは、米国が、これらの無茶な注文を中国に要求して、不合理に中国

を敵視しているからだ。米国だけでなく日本のマスコミも、これらの問題はすべ

て中国が悪いと報じているが、大間違いである。フェイクな陰謀論者は、マスコ

ミ(とその軽信者)の方である。

3月18日、米国アラスカで米中外相会談が行われた。これはもともと中国が米国

との関係改善を期待して開催を提案して実現したものだ。だが、この会談で米国

のブリンケン国務長官らは、中国に対して「台湾香港新疆チベットの人権問題を

改善せよ。政府系ハッカーの犯行をやめさせろ。貿易問題を解決しろ」と語気強

く要求した。中国は、不合理な要求であり失礼だと拒否し、双方が対立を確認し

ただけで終わった(温暖化対策の必要性、イラン核やアフガニスタンの問題解決

などについては合意できたという)。米国は、中国との外相会談の直前に、香港

の民主化を阻止する新法を制定したとの理由で24人の中国高官を制裁する新政策

を発表し、意図的に中国を失望・激怒させている。バイデンは中国との関係を悪

化させる戦略を突っ走っている。

このほか、バイデン政権は、トランプがやっていたファーウェイなど中国企業に

対する経済制裁を復活させている。トランプが作った中国企業のブラックリスト

をそのまま使っている。バイデンは、トランプがやった政策のすべてを愚策だか

らやめるぞという姿勢を見せつつ政権に就いたのに、就任してみるとトランプの

中国政策のほぼすべてを継承する事態になっている。バイデン政権は、中国がア

ジア諸国を経済的に支配しつつあることを批判する一方で、トランプが離脱した

TPPに再加盟することは否定している。米国がTPPに再加盟したら、日豪な

どアジア諸国を経済面で中国の支配下から米国の支配下に引き戻せる可能性があ

るのに、バイデンはそれをやりたがらない。口ばかりの無能な政権だ。

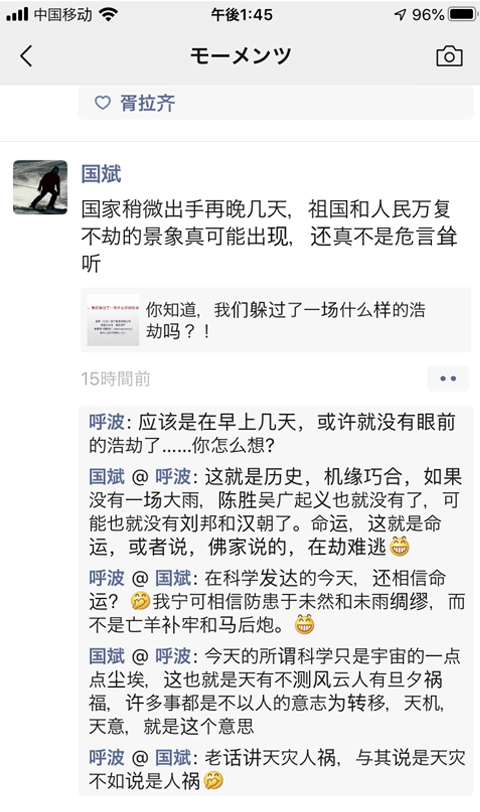

中国は年初からバイデン政権に対して「トランプ時代から続く不合理な中国敵視

をやめてくれたら、米国の善良な覇権運営に協力しますよ」と言い続けていた。

この提案で明言されていない下の句は「米国が不合理な中国敵視をやめない場合、

中国は、世界が悪しき米国覇権から被害を受けないよう、米国覇権の外に非米的

な国際秩序を形成し、非米的な世界秩序が拡大していくことで相対的に米国覇権

が縮小していくよう誘導します」という方針だ。バイデンが中国に対する不合理

な敵視をやめないので、中国は世界の非米化を進めて相対的な米国覇権の縮小を

加速させる動きを強めている。

中国が進める非米化策の一つは、ロシアとの結束の強化だ。以前はロシアの方が

米国から強く敵視され、ロシアが中国にすり寄って非米的な結束をやりたがって

おり、中国の方が非米的な中露結束に消極的だった。しかし今や中国もロシア並

みに(ときにロシア以上に)米国から敵視されて世界の非米化に積極的になって

おり、プーチンは念願の露中結束による非米化を進められるので大喜びしている。

ロシアは、中国に石油ガスを買ってもらえれば永久に経済的に困らない。軍事の

分野でも中露が結束すれば米国に負けない。宇宙開発でも、ロシアは米国との

協力を断ち切って中国と組むことに決め、露中で一緒に月面基地を作る計画を発

表した。最近は、米国側のシミュレーションでも、米軍が中国軍と戦争しても勝

てないとの結果が繰り返し出ている。

中国は最近、イランやシリア、北朝鮮、ベラルーシ、ベネズエラなど、米国から

一方的に不合理な経済制裁を受けている合計16か国で国連の場で新たなグループ

を結成し、国連憲章に違反する一方的な制裁を禁じる国連決議を16か国とパレス

チナ自治政府で提案した。米国と対米従属の先進諸国による、国連の決定を経ず

に発動されている経済制裁の多くは国連憲章違反であると16か国+1は主張してい

る。米欧諸国は「16か国+1は、米欧を批判する前に、まず自分たちの国での人権

侵害を改善しろ」と反撃している。だが、すでに述べたように、そもそも人権侵

害を理由に他の国を攻撃する人権外交の多くは、米欧とその傘下のマスコミ権威

筋による世界支配のための悪だくみである(人権重視を叫ぶ人々は軽信的な悪の

傀儡だ)。

これまで一方的に情報を歪曲され濡れ衣で悪者にされてきた16か国が初めて中国

主導で結束し、悪しき人権外交を使った米欧の世界支配をやめさせようとしてい

る。米欧では、マスコミ権威筋の信頼性が、コロナの愚策のプロパガンダなどに

よって失われつつある。今はまだ「米欧=正義。16か国=悪」の構図が先進諸国

で軽信されているが、それがこれからだんだん転換していく。バイデンが中国敵

視などという余計なことをしなければ、中国は世界を非米化しようとせず、こん

な悪事がバレていく流れも起こらなかった。バイデンの愚策が光っている。バイ

デン政権は実のところ、トランプとは別の道を突き進む隠れ多極主義である。バ

イデン自身は混濁して真相をわかっていないだろうから、側近陣が隠れ多極主義だ。

ロシアも、前回の記事に書いたように米欧から濡れ衣制裁を受けまくっているが、

ロシアは今回の16か国に入っていない。今後、中国など16か国と、米欧先進諸国

が人権外交の是非をめぐって国連などの場で激しく論争するようになり、米欧側

の旗色が悪くなったら、ロシアのプーチンが出てきて「そろそろ仲直りした方が

良いんじゃないですか」と仲裁するシナリオでないか。中露や非米諸国は、すで

にドルに代わる相互通貨やCIPSなどの貿易決済システムを持ち、石油など

エネルギーの取引も米国の監視外でやれるし、インフラ整備や産業発展の仕組み

も中国主導で作れるようになっている。イランは米欧から制裁されても中国に石

油ガスを大量販売できるのでへこまない。イランから中国へのタンカーが多すぎ

て、山東省の沖合で列をなして滞船している。米国の経済制裁はもう効かない。

政治的にもこれから正当性を失っていく。プーチンはこの動きを楽しんでいる。

面白い。不謹慎でけっこうだ。

米国は、トランプもバイデン政権も隠れ多極主義だ。国際的に覇権勢力の上の方

にいるダボス会議の世界経済フォーラムWEFも、米欧(企業、投資家、エスタ

ブ)による世界支配の永続化を狙っているように見えるが、実のところ、2月の

バーチャルなダボス会議の主導役を中国の習近平にやらせたりして(半面、米英

の首脳は不在で)世界を多極型に押しやっている。WEFは、コロナや温暖化人

為説の愚策とインチキの永続化をシナリオにした「大リセット」の立案者である

が、コロナや温暖化対策も米欧経済を自滅させる多極化策だ。世界の上の方は、

米覇権主義者のふりをした多極主義者たちにすっかり占領されている。上の方が

中国を敵視するほど、中国は台頭して世界を非米型に転換していき、米国の覇権

が衰退していく。

下記はYahooニュースより

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

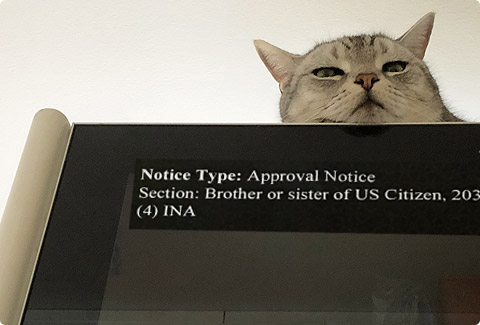

"...李氏は昨年12月、武漢内の海産物市場から来院した7人の患者を診察した後、彼らが重症急性呼吸器症候群(SARS)のような症状を示していると初めて判断した人物だ。李氏は12月30日、医科大学同窓生が集まるグループチャットで「新たなSARSが現れた」と知らせ、その後数時間で李氏が伝えたメッセージはキャプチャイメージとしてオンラインに出回った。

その後、李氏は中国当局に逮捕されて虚偽情報を広めた容疑で取り調べを受けた。李氏は警察の取り調べで「これ以上の不法行為を犯さない」という内容の覚書を書いたという。しかし李氏の判断は的中し、1月20日、中国は新型コロナによる非常事態を宣言した。

しかし、不幸にも李氏は自身が診察した患者から新型コロナに感染した。李氏は1月12日に高熱などの症状で入院し、2月1日に感染が確認されたことが分かった。李氏は自身の微博(ウェイボー)を通じて「せきが出始め、翌日高熱症状も伴った」とし、自身もまた新型コロナに感染したことを明らかにした。

世界保健機関(WHO)はまたこの日公式ツイッターを通じて「李文亮博士死去の知らせを聞き、非常に深い悲しみを感じる」とし「我々は彼が行ったすべての業績を賛える」と明らかにした。..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

腑に落ちない結果で、国民の怒りも爆発寸前だ

その怒りはネットに、SNSに冤罪に伴う対策の遅れを作り出した全ての連中に

"死を以て処罰しろ"と・・・

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

北京はゴーストタウンと化した。

僕は住んでいるエリアは解放軍に管理されたところなので

この頃、出入りはもちろん、昨日から生活必需品の野菜や肉などのリストを配り

住民の皆さんの外出を控えさせ、感染されるのを防ぐ措置とした。

買い出しは記入したリストが元に、全てが戦士に任せることになった。

これは"人権"への侵害だ。と、言われないでしょうね・・・

この措置のもう1つ目的は、不届き物が新型肺炎と知りながら

他人と接触することだ。

"・・・人為発生であったとしても、中共上層部の意図として行われた可能性はない。

自らの権威をできるだけ高めたい習近平が、自分を陥れることをやるとは思えない。

何者かが武漢の研究所からウイルス漏洩を意図的に引き起こしたのだとしたら、

それは中国側でなく米国側だ。トランプ大統領と軍産複合体は、それぞれが正反

対の意図で、中国と米国の関係を、協調から敵対へ、密接関係から関係分離・

デカップリングへと転換しようとしてきた。トランプは、中国を米国から分離し

つつ強化して覇権構造を多極化しようとしている。軍産は、中国を米国から分離

しつつ弱体化して冷戦構造と米覇権体制を再生しようとしている。トランプは、

従来の世界支配層だった軍産の一部になっているふりをしつつ、軍産の支配構造

を破壊している。・・・"

1文を加えると : プラス国内の高層にいる反現政府の政治勢力の助け・・・

今回の感染病源について、未だに解明されていないままの状況の中

この前に友人との通話の中

"これは人為的なミスと言うより、誰かがワザと作り出したのでは・・・"

との疑問を友人に投げていたのが記憶に残っている。

ま、己は専門家でもなんでもないので

確信するまで至らないが、この田中氏のメルマガを読んで

"やっぱり・・"と、辻褄の合う内容に

なんとなく納得した。

ま、これこそ最大な"デマ"かもしれませんが・・・

いずれにせよ、"この説は確定だ"のような結果は世に出て来ないし、

闇に葬られるでしょうから

世の中は"平和"やら"Win Win"やらの期待が甘いってことかなぁ?

-----「中国人多数・日本人少数」埼玉の団地生活でわかった「分断の感覚」

記事の内容には別段大した興味がないが

・・・ ここは5000人弱の住民の半数強が外国人住民という、UR都市機構の賃貸住宅だ。外国人住民の大半は中国人で、IT技術者を派遣する会社に所属し、プログラミングの仕事をする若い世代が多いのが特徴だ。・・・

の記事中身の云々に反応した。

僕は芝園団地に住んでいた頃は確か外人は少数派だったね〜

離れたこの何年でこれだけの変化とは・・・

-----------------------------------------------------------------------------------

確かに身の回りの知り合いや、親戚などの何人の子供は

すでに日本に留学していると耳に入っている

聞いた話の中、もっとも簡単な留学理由は

"日本のゲームは大好きで、ゲームに通じて日本語を取得し、そのまま日本へ"。とか。

学費と生活費は"もちろん"家族から捻出する。とか

切羽詰まった感はなかった・・・

-----------------------------------------------------------------------------------

思い出すと

80年代の後半に出国した僕では、

当時の中国では外貨の両替は解禁されておらず(自由に換金できない)

日本行きのために取得パスポートを手にし、

銀行にて日本円4000円しか両替できなかった。

4000円に含まれる概念も理解せず、興奮した気持ちで日本上陸したが

空港から住むところの赤羽までは

ほぼ半分の手持ちカネはなくなっていた時の"エライ"不安と恐怖が

今も覚えている。

その後の5年間はアルバイトで学費と生活費を稼ぎ

家の近辺にある八百屋さんの店前に並んだすいかを睨みながら

ついに口にすることはなかった・・・

-----------------------------------------------------------------------------------

まあ、今の子の留学では、"手軽"にでき、まるで"今日の昼飯は何にする?"

の掛け声みたいなことになっていた。

確かに進歩した・・・

- Hippophae rhamnoidesの木の実に集まった鳥たち。

一昔に、日本の大手企業が電子マネーの立ち上げの時に

みなさんと一緒に随分汗と涙が流した。

ーーEdy、円とヨーロとドルの頭文字から来た良いネーミングだ(でしょう)

当時の担当者は、"これを世界を席巻するのだ"と

豪言したことを今も鮮明に覚えているよ。

だが、この記事を読めば

何年も経ってないうちに

何だか事情が少しは違ったような・・・

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日本の電子マネーが束になってもかなわない、中国スマホ・マネーの規模と利便性

かつて「おサイフケータイ」で世界の最先端を走っていた日本でキャッシュレス支払いが低迷し、その間に中国のスマホ・マネー市場が1000兆円まで爆発的な成長を遂げたのはなぜなのか

今年8月に北京で同僚と鍋屋で食事をしたとき、ウェイターにお会計を頼んだら、「テーブルに貼ってあるQRコードをスマホで読み込んで支払ってください」と言われた。スマホのカメラをQRコードに向けると、鍋屋のホームページが立ち上がり、食事した金額が表示される。画面に現れた「支払う」というボタンを押すと、スマホ・マネーの支付宝(Alipay)か微信支付(WeChat Pay)のどちらかを通じて代金が店に支払われる。

■スマホ・マネーの普及

こういう仕組みが中国のレストランやカフェに登場したのはごく最近のことだ。私が初めて見たのは今年3月、深センの「3W Coffee」というベンチャー支援施設を兼ねたカフェであった。さすが中国の最先端を行く深センだと思って、写真にとって講演のネタとして使ったりした。ところが、その後半年も経たないうちに、普通の鍋屋にまでキャッシュレスでの支払いシステムが普及しているのである。

いまや北京のコンビニではスマホ・マネーで支払う人が半数以上である。屋台の店にもQRコードが貼られていて、それをスマホで読みこめばキャッシュレスで買い物ができる。現金を入れる穴がない、スマホ・マネー専用の飲料や菓子の自動販売機が現れたし、スマホ・マネーで買い物できる無人コンビニも登場した。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

そういえば、(北京の)周囲の人たちの間で

モバイルツールでことを完結するようなことが

目に余るほど増えたような気がする。

そういえば、この間に車で信号待ちをしていると

近寄って来た1人の浮浪者に向かって、"小銭がないよ"と言ったら

その人がプリントしたQRコードを出しながら、"こちらももらえます・・・"云々

参った、参ったね。

僕はここ中国では外人身分なので、

それがのため、銀行ではクレジットカードが作れず

未だにこのような利便性が未体験だ。

さぞ、日本と同じく時代遅れになってしまったのかも・・・

(因みにこちらで何年間に仕事している外人は必要な書類があれば、

クレジットカードが作れます)

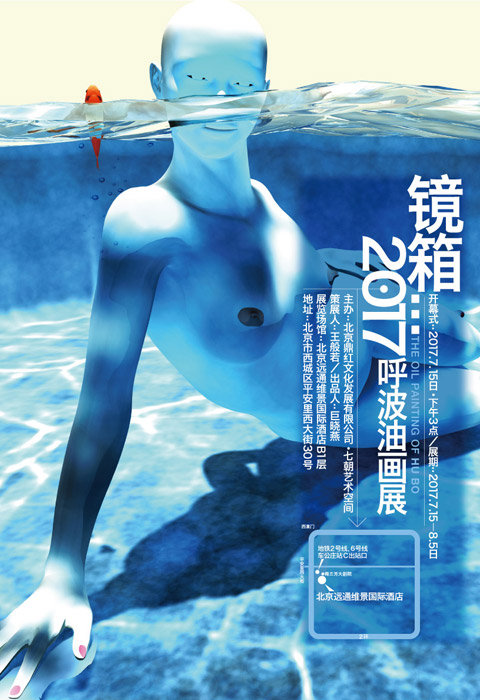

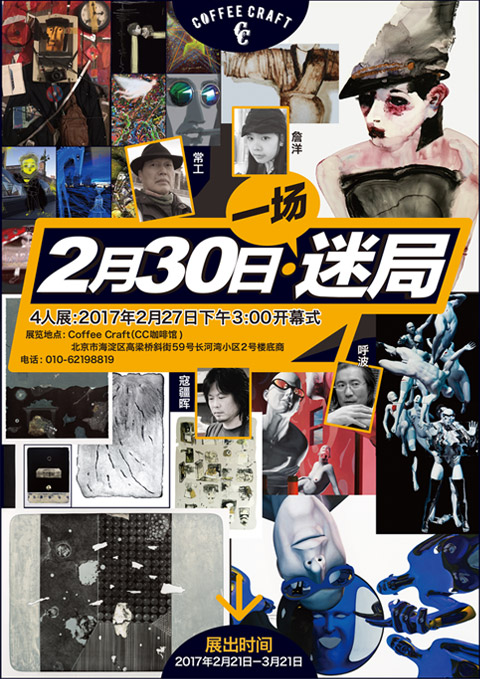

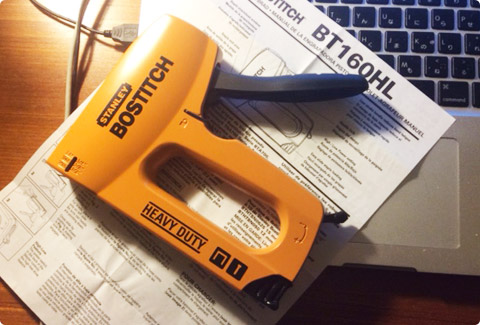

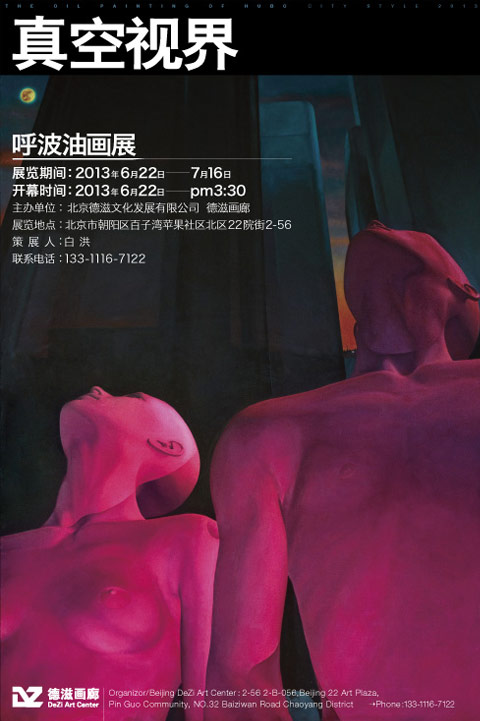

よって、久々にポスターなどの"デザイン"を引き受けだが、

肝心なグループ展のタイトルや、時間等なかなか決まらず

作業が進まない・・・

3月1日のアメリカ行きチケットをすでに購入済み

さぁ、いかなる展開か

・・・

腹一杯になるまで食った。

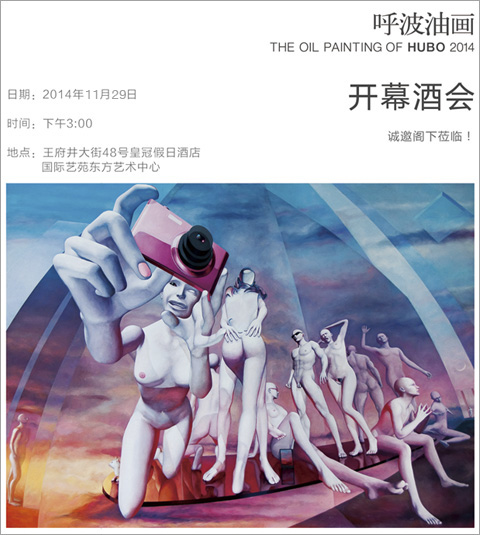

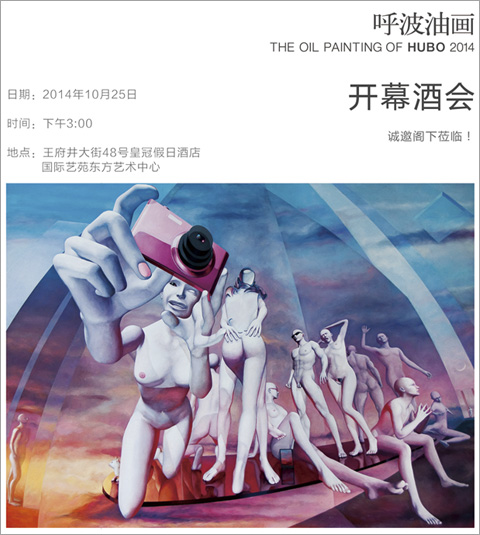

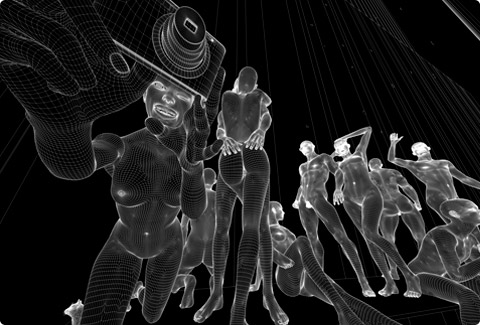

真空,或者一尘不染的视界

----读呼波的绘画

这是一个静寂的视界。在这里,激情被理性所约束,破碎的身躯千疮百孔却巍然屹立,

而且并没有垮塌的迹象。光滑坚硬的表象只是事物的外壳,内部却是空洞无物:其中

并不包括血肉筋骨,五脏六腑对于这个体系来说也是十分的多余。这一切,作为人类

智能工程的生命体,排除了一切与上帝创造相关的自然属性,并且与之形成了背道而

驰的局面,秩序早已被预置!即使空中出现浪漫的红伞,那些渐行渐远的幻象,与它的

现实功能也是相去甚远,此时此刻,它不再为人类遮风挡雨,更好像是用来预防好奇的

观者对作者灵魂的窥视。

生命的活力并没有成为进入画面的图像线索。通过跳跃和激荡,作者的思绪如脱缰的

马驹,自由驰骋并且独往独来,只是这些奔跑和冲锋没有终极的归宿。也许呼吸的尽

头才称得上艺术的彼岸。

飘然而至或者形单影只常常成为呼波绘画作品的主旋律:仅有的一株树木被凝结成黑

色的剪影,它扎根于人物的头部,这株来自思维的希望之树,一方面它提示着艺术家思

想渴望自由的意志和追求,同时,他也为自己拥有一掬清泉而感到心平气和,动物性的

本能也被涂上了伪装的色彩同时被强制压迫;偶尔会出现一只或者一对乳房诉说着遥

远的往事;冰冷的手术刀横空切入,没有谁为这堂断头手术的结果承担责任;一个孤立

无援的窗户也仅仅具有视觉的意义,也许对于房屋空间的边界还有一些象征的提示作

用,一条舞动在空中的花蛇与主人的额头要多少依赖这个框架而存在,但并不包括那个

整洁如新的单人床;一只冲动的野兽高昂着下颚,其形态如同削去果肉的果皮飘扬在略

有扬尘的空虚里,激情被反复抽取之后,肉身终将成为欲望的废墟;在这个冷寂的视界,

依靠月球或许勉强唤起一些诗意的热流,因为人类慰藉的能量已经消失殆尽。茫茫荒

漠之上越过高地的权威座椅一个接着一个,落定之处却是与死亡为伍;一只闲置的吉他

默默地吊唁着现实生活的余韵;被强行摘除的眼球悬置于血流如注的局面里,它失去了

以往权威的判断力,成为孤立无援者或被另眼相向。这里正在发生着一场针对视觉的

强暴,已经褪去血色的双腿仍在做着最后的挣扎,但实在太晚了,一切都已无法挽回。

人类只是这场无声绞杀的道具?是的。他们并不是自我的主宰,人与人之间也绝少有

交流与对话,多是孤独的站立,偶尔有两人同时出现或者有多人共同在场,每个人都各

自为政,人与人之间即使发生关联,也是战战兢兢或者谨小慎微,疏离之感了然于画面。

在这个视界,美学机理不再成为被推崇的目标,一切结局先于作者早已被命运所注定。

无论是技术手段的宿命,抑或人生经验的映照,艺术风格或者语言格式不是呼波绘画表

达所关心的重点,这里没有社会万象的宏大叙事,也没有温馨舒适的私密柔情。通过一

系列图像演绎,呼波完成的是对个体生命经验之中,关于一场精神流亡的回望和举证。

无论你怎么看,这些绘画的确无情地揭示了一些事情的真相。

宋永平 2013年5月于京北回龙观

------------------------

画集より

政治に敏感なポジションにいる知り合いは

"・・・政治的に無様、未熟さはここまで来たら、

この時代では相手にするのは、もう限界。

ま、連中らの次の出方次第だが

状況によっては、戦で問題解決に持ち込むしかないかもね・・・"

言ってみれば売った喧嘩を買うしかない。

確かに未熟な政治をまざまざ見せられる状況において

流れの早いグローバールな政治環境中では

度が低い国家政治統制には理解しがたい。

だが、戦争となれば話は別で、やはり嫌だ。・・・

"春節またまた先のことだろ"とクルマの中から街を眺める

と言うか"前奏曲"の渋滞に巻き込まれた。

常識だとこの時間帯(午後1時)は皆が働いているハズだがね・・・

なのに街中に自家用車で埋め尽くされている。

しかも、乱暴な運転・・・

街に行き交う人々も交差点の信号があってないようなものにし

"ハネルならやてみろ"のような素振りで信号を無視する。

これではさらに渋滞を引き起こす・・・

まあ、エネルギッシュな・・・

はたまた自信と自己主張たっぷりな・・・

それともアホな・・・

やはりここは"中国式資本主義"かっ

無教養・無関心・無秩序な・・・なのか?

そう言えば先日、己の生まれた病院に用事で行き

駐車代を請求されたことを思い出す。

田舎の娘はヒマワリの種を食べながら

慢心の言い方で"カネを払え"ってふっかけて来た時に

このザマにさすがキレた。

仕事するなら食うな!!

食うなら人に見せるな!!

この~

"カネ何か一銭も払うものかっ。

さっさとここあけろ!!! 開けないと田舎に追い返すぞ"

と無意味・無知or無情な脅しでゲートを開けさせたが・・・

カネしか知らない田舎連中が増えたな~

この類いモノには人間の尊厳と言うものが

凡そ世にもあるのを知らないのかね?

と戸惑う。

ま、尊厳何かこの調子だといらないかっ

------------------------------------------------------------------

こう言う時は友人たちの話を思い出す。

"恥知らず連中に怒っても仕方がない。体にも良くないし"・・・

"法律があっても、それは捕まえるまではただのクソだ"・・・

"第一、連中らは文字にもろくに読めないので、教養何ぞ犬のほうがよほど良いぜ"・・・

"第一、連中らのせいで北京の平均身長も下がったぜ"・・・

"連中らのことが"畜生だ"と言うな、畜生に申し上げないでしょう"・・・

云々。みんな怒りが通り越し、ブラックジョークに変換したようである。

実際にあった画材屋での出来事だが

買い物後に40代の男に"領収証ください"と頼んだところで

男は暫くしとろもとろしながら答えた

"ええっと、文字を書けないんだけど"と・・・

神聖なる画材屋と思っていたけどね

------------------------------------------------------------------

北京は寛容で、義理堅い都市だったが

20数年前まで遡れば・・・

これもその後の改革開放のスピードで一掃されてしまったのか?

・・・

結局、街に溢れ出した皆が

真面目に働いているのかね?

車内で眺めるこの光景を

想像力がなくさせていた・・・

そろそろ各部屋はそれらしい生活ができる環境になって来た。

換気扇に溜まった油はそれなりの厚さで・・・

ガス台も着火部分も壊れていた

これらはセットで取り替えることにした。

さて、残りはキチンの水道メーターに入っていた電池が切れたため

当分水道が使えない。

テレビが解約したため、契約すれば良いと・・・

大掃除は一段落だが、細かい仕上げに掃除屋に頼み込んだ。

●電池の交換の巻

早速しかるべき部門に電話を入れ希望を話したところで

"それじゃ、この日の午前中に自宅で待機して頂戴、すぐ終わるから"

中々やるじゃないの。と喜んででいた。

地獄への招待状とは知らず。

約束の日に朝から、仕事をしながら水道屋さん来るのを待った。

だが、待てと暮らせとやって来ない。

pm5時に電話が鳴り、出ると電話の向こうから

"今日は案件が多かったため、明日になりますぅ~"

明日か>>分かったよ。

約束の翌日に朝から、仕事をしながら水道屋さん来るのを待った。

だが、待てと暮らせとやって来ない。

pm5時に電話が鳴り、出ると電話の向こうから

"今日も案件が多かったため、また明日になりますぅ~"

また明日か>>分かったよ。

翌日の午前に

やっとのことでサービス係がやて来ました。

現場を見るや否や、

"この水道のコックを閉められない。閉められないので

電池の交換はできません。先にコックを修理した後

もう一度連絡頂戴"。と言い残し、帰った。

なるほど、"うんうん"言われた通りだ。

さて、コックの修理を司る部門に電話を入れた。

電話の向こうから"あれは自分たちが買って来て修理するもんだよ"と

オジイさんの声が鳴り響く。

"はい、そのつもりだが、規格とかは教えないと、しようがないんだが"

と答えると。"じゃ、誰かを見に行かせますよ"。

暫くすると、一人の中年が現れ

現場を見るや否や言った"これは修理するのは難しいね"

ま、一先ず規格やらを教えてもらい

買った後に"俺に"連絡することを約束し、彼は帰った。

出かけよう、コックの購入のために・・・

近所にてそのコックを購入して来た。

さて、連絡も入れた

暫くして別のオジイさんがやって来た。

現場を見るや否や、

"場所的に狭いのでこのコックの交換工事は無理だ。

あの電池の交換屋に連絡し、交換している間に水をとめてやるよ"。

と言い言い訳(方法)を口にした。

"へいへいっ、分かった。電話しましょう"

電話を取り出し、電池の交換屋に電話を入れ

"明日にこの時間に来てもらえませんか?"

"あの時間だと、正確に答えられない"

"なぜ?"

"とにかく答えられない"

"電池の交換は工事屋の都合と付き合わせないといけませんが"

"それでも正確な時間が言えない!!!"

"そうですかっ↓ それでは明日にコマメに連絡するしかないですね"

電話を切る。精魂が尽きた。

。。。

後日、電池交換屋と工事屋の共同努力によって

ほんの3分で電池交換が完了、水が流れて来た・・・

かれこれ一週間がかかったよ。

3分。だとは、無情すぎる。

せめて3日間にかかれば、少しは真実味が味わえるし

情が生まれるかな~

●再契約の巻

クルマで5分走って着いたところはケープルテレビ局がある。

再契約手続きはスムーズのうち完了(つまりカネ際納まれば・・・)

終わりに係の子は"問題があれば、この番号にかければ見に行かれます"

親切だ。水道の電池交換一件で懲り懲りだ。

さてさて、家に戻り早速テレビの電源を入れた

が、画面に"テレビ信号がありません"のメッセージしか映らない。

困った困った困ったぞ。嫌な予感がして来たぜ。

早速テレビ局に電話で事情を説明した。

受付の若い子は快く"すぐ見に行かせますね"

親切だ。感心したよ。

やはりこちらの余計な猜疑心かっ

pm5時になりかかろのタイミングに電話が鳴った

出るとあの受付の若い子の声で

"すみません、今日は間に合いそうもなく、明日の午前中にからなず・・・"

明日の午前中ですか>>分かりました。

明日とは今日になった。

午前中は来る気配はなかった。

午後一にも来る気配も無さそう。

"春節のタイミングだから、忙しいだろう"

と自分に良い聞かせながら、待つ。

自分に言い聞かせるものは尽きたものの

やはり来ない。嫌々電話を手にした。

""すぐに来る"と言っていたけど、こちらは出かけることもできずに

待っていたが・・・"

あの受付の若い子の声で"ああ、すみませんすぐ確認します"

すぐ確認ですか?

それから3時間。

やって来た若いナルシスト風な男の子は髪の毛を撫でながら

"この機材は古いため、受信ができないんだよ"と口にした。

事情説明してもらったところによると

これまでの間に全世代が新しい受信機材の取り替えたそうだ

その新しい受信機材取り替えるのに、

身分証明書、不動産所有証明書、及び銀行通帳

それと代理人の証明書類、この古い機材などを持って

ケープルテレビ局の窓口で手続きをし、

それから取り替える工事になるとか・・・

そしてデレビが見れるようになるとか・・・

たかがテレビを見るのに

なぜ不動産所有証明書も必要なのかな? 不思議に思ったが

ま、疲れたので言われた通りに用意しよう。

つづき・・・続きがないようこころから願うよ。

●掃除の願いの巻

住むエリアに掃除専門稼業の人たちがいる。

と聞いていたので

早速掃除の願いを申し出た。

"すぐ手配し、午後にても行けるようしますよ"

ですが、こちらは二転三転で(20ほど前)今日に至って

申し出は申し出のまま・・・だ。

なぜだ??!!

まったく意味が判らない。

結局自分たちの労働に頼るしか無かった

こつこつと・・・

--------------------------------------------

この国の大雑把な人間性に振り回された

"すぐ"と言う概念への解釈or認識の違いに振り回された

無頓着or無秩序な事柄に振り回された

ロジック何ぞ何の必要もないし、何も役には立たない。

共産党一党支配やら、独裁やらと外からこんなふうに言われるが

実際のところはこんなにも"自由だ"何で際思える。

もしろ独裁が足りない何じゃないかね?

このまま世界大国になったら、CHINAスダンタードと言うのかな?

CHINAスダンタードと言えるなら

世界にとって、さぞパワフルなものでしょな~

果たしてその覚悟ができたかな? (お互いは)

--------------------------------------------

友人と食事の席で上記の苦言を話したところ

肩が叩かれながら、笑いが止まらず

"あのね、連中に(ほんの)少しのカネを握らせれるか、

20元しかしない酒を渡せば、喜んでサービスするさ。

なんせ、飼い犬何だから。あっハッハ"。

そう言う問題かな↓~

当分慣れそうにないな~

でも慣れないとね?

より前向きにならないとね!!!

曇りの日に

沢山の本から選び抜き、持ち帰った本を読み返しをする。

その中にある「グロテスクの系譜」の表3に

"1992年1月22日 和光校内"と書いてあった。

約20年前に和光大学で購入した本である。

年月が立つのは速く・遅いのどっち?

軽快に選べないことに悩みに落ちる。

20年。軽快に結論をつけることにもさらに悩む。

ま、残りはまたいくつの"20年"があることだけは

何となく知ってる。(つもりだが・・・)

さて、デジタルデータでもなく

20年前の本はさすがに色あせ、黄ばんでいる。

中に鉛筆で重点と思われた箇所に書かれたアンダーラインを

読むと、笑ってしまう。

ーー日本語もろくに分からないのに

良くもこんな箇所をつけたもんだ。と。

あの時の直感と感覚は鋭かったか? 思い出すとするが

思い出せなく、結局自らのことを嫉妬し

落ち込み、情けなくなってしまう。

そう、何により情熱の元に生まれていた感性と感覚が

いつの間にかなくなっていたことか

のである。

あれは必要なのだ。

居住区の近くに大型スーパーがある。

そこに行くと、とりあえず生活に欠かせる必需品は

ほとんどが揃える。

がしかし、このごろ買い物に行くと

人の数にうんざりさせられる。

あれだけ広い店内スペースに

とにかく人だかり。黒山と言うか・・・

プラスマナーの悪さと来たら

ーー広い通路に買い物カートで塞がれ

連れの子供が羊飼いみたく放牧され、飛び走っている。

"おいおい、通るぞ"と声をかけても、買い物夢中で反応がない。

頭にクル。

ーーレジは長蛇の列。割り込まれる心配性から来ったものか

"おいおい、距離をあけろぜ"と言わない限り・・・

前の人にくっ付きたがる。キモイ。

頭にクル。

ーー沢山の店員がいるのに

楽しそうにおしゃべりしているところで

肝心な品物の所在を訪ねると

うどうどして方言まじりで"知らない"。と答える。

こいつらは忙しい時の臨時雇いの連中だった。

"教育しろよ・・・"と

頭にクル。

この人口の害。これだけ買い物客の要求に満足するのも

ま、大変な物資とモノ等が必要だ

と、スーパーの努力に感心したり・・・

ま、ここはまさしく祭りの前の気持ちの高ぶりの表現の場だ。

暫くは見てみぬふりにし

この喧噪な日々を乗り越える。

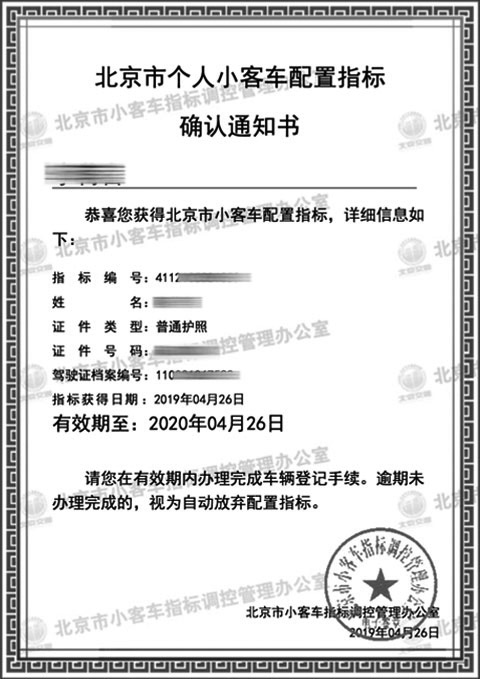

外人であるため、北京に滞在するビザが必要。

1回の許可は半年で、2回までは可能。その後は一旦出国し

とこかに出かければ良い。

ビザを受け取った後、今度は家近くの警察署にて

臨時滞在許可書をもらって置く。

これは場合によって面倒だが、

まあ、前向きに考えれば、これで臆にならずに済む。

時々新鮮な空気を入れ替えないとね。

-----------------

日本にいる友人から新年の挨拶メールを届いた。

政治・経済の現状を罵倒する内容で、文字の行間から

未だに深刻な状況を続いているのを読み取れる。

頑張ってほしい!!!

日本は優れたものはまたまた行けるぜ。

まもなく旧正月・春節

お疲れ様です。

iPhoneにての返信は北京の山中。

語ったメール内容はまた何か新しい動きがあったと

勘違いだった。

が、事実を知ったのは北京に戻った時で

ショックでした。

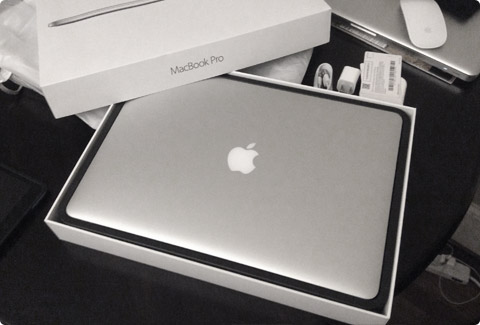

改めてMacがなければ、10数年間どんなカタチで過ごしていたか

どんな出会いがあって、どんな情状でいたか想像もつきません。

つかないもので、なおさらショックが大きい。

ちなみにMacがあったから便利とか、

新時代の云々とかはまるで他人事。

僕みたいな無神論者では、この世に唯一存在していたような

"神"はいなくなった。

何だか絶望感が漂う。

彼はただ一種の神器

ーーMacと言う仕事・金持ちになるツールを世に提供しただけではなかった。

(そう思われているバカがたくさんいるが・・・)

ショック!!!!

でしかあり得ない。

日本への旅行ビザのさらなる緩和のニュースに

友人に"日本の良い所は・・・"と聞かれた。

"この広い国土に生まれ、多らかに生きている君たちは

日本の空港に降り立った瞬間に、まずはこう感じる

ーー狭苦しいと圧迫感。

次に空港から市内への交通手段選び

そこから特急電車で30数分で済ませるが、切符も高い。

市内までこんなにもカネをかかるとは世界ではここしかない。

そうでなければ普通電車乗って1時間20数分かかれば市内に辿り着けられる。

と同時に、北京と比べると完璧と言えるほど施設は整備され、清潔で静。

マナーの良さと礼儀の正しさもその瞬間で感じ取れるし、

その瞬間も己のとの違いのすべても・・・"と。僕は答える。

→狭い国土の概念を理解出来ても、その環境に置かれない限り

到底上記の描写の中身まで理解できそうにない。

さて、日本の良いところ。

"旅人には整備された社会インフラストラクチャー、

美味しい料理、温泉と凝縮された自然と文化と

君たちの想像力でし尽くした品物揃いと数の多さと

日本でしか変えないMADE IN JAPAN(=一流製品)と

金持ちの君たちへのサービス精神の良さ or 物価の高さ・・・"

→後はその社会にとけ込まないことには伝われないことが沢山ある。

友人に"日本では気をつけることは(注意する)・・・"も聞かれた。

"1つは君たちご自身ではないかと、切记 : カネで尊厳と尊敬が買えない・・・"と答える。

・・・つづく

----------------------------------------

日本から仕事依頼が来た。

見積を提示した途端連絡は来なくなった。

暫くしてから、こんな内容の返事が来た。

"売上から制作費の捻出はできず、あなたは他社に作ったオリジナルECサイトの

デザインテンプレートを手に入れた。これを元に社内で制作します。

大変申し訳ない"。とある。

しかし、容易く他人のものを手に入る発想とは?

いつしか自助精神はここまで高めていたことに感心する。

農村人と農民意識。

この世にも法律もある。それもかなり行き届いている。

が、たまにテレビに映る法律に関わる事例の番組を拝見すると

腹が立つ。それもかなり腹ただしい事例である

・クルマ事故後の数が月立った後になった白血病はクルマ事故だと言い、賠償金を請求する

・横断歩道を無視して道を渡りクルマにぶっつけられたのはクルマの責任だとする

・等等

かれそれ法律をアソビ道具にするものだが・・・。

"明らかに法律の乱用と思うが・・・"と

友人と食事の席で嘆いていたところ

"今の法律は弱勢群体のための法律で、つまり弱い人達を守る法律だ"と、彼は言う。

そうか、弱い人達かっ。一体どこが弱いのだ

"弱勢群体"と言う言葉自体は差別だと思うが

これを喜んで受け入れ、保護された弱勢群体は各種違法行為に走る。

・違法薬物における食品への乱用

・自然破壊への不謹慎

・公共利益への無礼等等

皮肉だ。

解決のため注ぎ込んだカネは税金で

偉大なる無駄である。

一人っ子政策は地球の住民にとって良いことだ

が、この地の統治者は国民全体がまるで一人っ子だとしてみたら

話は少々違うような気がする。

かつてこの国の建国の父毛沢東は

"中国の問題が農民にあり・・・"と言っていたそうだ

つまり、人口の8割占める農民と言う群体は

革命の源泉でありながら

農民意識の元で、目先の醤油一滴のためにも争う群体であり

これでは弱勢だけではなく弱智には問題がある。

伝統を受けて来たものを知識くらいでは

到底担えることが足らず、本質を変えられない。

農民は農民である。

例え裕福になったとしても・・・

例え洒落になったとしても・・・

軽蔑や差別ではない。

欲張ればこれら"弱勢群体"は

都市化の進行過程に出現した事象と解釈したいところだが

後は何世代は続く・・・・

北京オリンピックで使われていた

クリーンな電気パス90号線(長安街走る電気パス第一号/今年の7月1日から運行)

を初乗り

乗り心地は静で、発進と停車は揺れがなく、冷房も良く効いていた。

行き先は中国国家博物館。

天安門の東側に位置するこの建築は

外観と内部は直線で構成され、モダン的で、重厚感も充分ある。

が、仕切られた空間に多く無駄なスペースも作れているように思える。

まあ、土地があるからこその"雄大なる無駄遣い"の余裕もあったかな~。

・・・「ぜいたくから自粛へ 日本の危険」と題する文章を掲載した。中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。その内容は次の通り。

花見論戦はようやく終結したが、日本の長期的な回復にとってお金を使うのがいいのが、それとも節約するのがいいのかという問題は今後も議論されることになるだろう。

まず、花見反対派から紹介しよう。その代表者は78歳の東京都知事、石原慎太郎氏だ。サクラの小さな花びらが満開になると、市民の多くが都内のサクラの木の下で酒盛りを楽しむのが恒例になっているが、石原氏は東京都民に、巨大地震による被害から間がないのに花見を楽しむはおかしいと呼びかけた。その観点に菅直人首相がすぐに反対、経済成長を推進するためにも日本人が今消費をするべきだと主張した。

最終的に花見は規模は小さかったが、例年通り行われた。しかし自粛すべきか、通常通り消費すべきか、この問題は依然として経済性と、道徳性の2面から熱く議論されている。・・・"

-------------------

空洞化。

それは産業の海外進出によって生まれた社会現象。

の時に使われた言葉。

だが、現実は産業の作為に限らず

政治もその方向に進んでいるように思える。

の中に

自称政治家のご老人たちは

命をつきるまで、この社会に対し強い責任感をもって

働いているようだ。

: わん、社会の進歩も文化を守るべし・・・

かわりに下記の(修正)範囲での修正したデータを今日中に送り

ご確認ください。・・・"

そろそろ息抜きでも必要なのでは?

落ち着くか着くまいか

リリースするかしまいか。・・・

責任は十三分プラスマイナスに果たした筈ですから・・・

ここでみんなで爆発しませんか?

"もう~やってられないよ"気分を吹っ飛ばし

新たな気分と入れ替えましょう。..."

"・・・「不良債権」がつくと急いで処理すべき対象とみられがちだとして、再生支援する対象だとわかるような名前に変えるよう求めた。案として「再生支援債権」「見守り債権」などを挙げた。

亀井金融相から検討の指示を受けた大塚耕平金融副大臣は委員会で「銀行側から見て良か不良かということになっている。金融機関の考え方の構造的な欠陥だと思う」として、見直しに意欲を示した。・・・

http://www.asahi.com/business/update/0316/TKY201003160434.html

へい、面白い。大人たちはもう一つの恥を文化に極めようとしている。

やはり退屈だ。

"...小沢代表が辞任を表明し、明日民主党の代表選挙が

行われる運びになりました。

...。

皆様におかれましても、ご意見等ございましたらお知らせください。

大変助かります。...。"

この世界で最後まで生き残るのは、

強い者でも、アタマが良い者でもなく、

「変化に対応できる者」なのだ。

は、日本コカ・コーラ社の副社長フランソワ・ゲイ・ベリール氏による発言

だそうです。久々良い言葉を目にした。

-----------------------------------------------------------------------------------------

知人の彼女の会社に、いままで"なんとなく"生きて来た一人の50代の男は

最近別の会社から追い出され、

"なんとなく"彼女の会社に流れて来て、居座ることにした。

この男は今時の状況を知る事はもちろん、これから進むべき方向も知らず

なのに、男の"最後のメンツ"かけて、

他人にご自分のことは(知人の会社)"取締役だ"と語っているそうです。

まあ、彼流の"変化への順応"なのかもしれませんが

誠に迷惑だ。ってことを知らない男。

"悪"だと分かって、使えるのなら、それなりの冒険と楽しみが得られるが

利用する価値すらなければ、ただの"悪"でしかない。

些か彼女の"情け"にも理解し苦しいところです。

る。同社ではウェブページの詳細なパフォーマンスデータが重視されており、こ

うした状況が一因となっているようだ。

同氏が退職について複雑な思いでブログ投稿で次のように述べている。

**************グログ******************

技術者が溢れている企業では、問題を解決するため工学技術を頼りにする。問題

を単純で論理的なものに還元し、主観をすべて取り去ってデータだけを見る。や

がて、データがあらゆる問題解決を支えるようになり、企業を麻痺させ、斬新な

デザインの決定を妨げる。

そう、Googleでは2種類の青色のいずれかで決めかねたら41の中間色をテスト

して最もパフォーマンスのよいものを選ぶというのは事実なのだ。先日、境界線

の幅を3ピクセル、4ピクセル、5ピクセルのいずれにするかが問題になったと

き、自分の意見を証明するよう求められた。このような環境で仕事をすることは

できない。そうした些細なデザインの決定を論じるのにはもううんざりだ。

ここで出会った信じられないほ賢く有能な人たちと働けないことを寂しいと思

うことはあるだろう。しかし、データの剣で当否を分かつようなデザイン主義を

懐かしく思うことはない。

**************グログ******************

Bowman氏はまた、Googleにいるデザイナーたちは古典的なデザインではなくコン

ピュータ科学や、人間とコンピュータの相互作用を基礎としていて、また社内序

列でデザイナーの地位が高くないことも嘆いている。

Googleで検索製品および利便性向上担当バイスプレジデントを務めるMarissa

Mayer氏は、非常に高い地位にあり、デザインをとても重視している。しかし、

同氏の哲学がいかにして遺恨になりえるかは想像に難くない。Mayer氏は2008年

の講演でデザインについて次のように述べている。「一般にウェブでは、(サイ

トの制作は)芸術よりも設計の要素がはるかに大きい。(中略)差が小さい場合

でも正しいものを数学的に選択できる」

なぜか2回もここ「升亀」に飲みに来た。

確かに料理は悪くないが、店内のオヤジパワーは空気のように漂い

それに圧倒され、気がつけばビル大ジョッキいくつも飲んでいた。

大声で話、喉が痛い。

あげくの果てに酔ったオヤジは間違えて

友人のコードを持ち去れてしまった。

今年の6回目の忘年会。

いらいらする。

今時の総理大臣に曰く

政局より、未曾有の経済危機対策は優先・・・だとか。

しかし、危機的な政治状況を改善しない限り

到底この経済危機を乗り越えるとは思えて来ない。

急に漫画から哲学本を読めなんで無理でしょし

"へ"は"~"にならないように・・・

メリー・クリスマス。

世間の"普通"は最高に幸せ!!

中華料理「盛香園」。

うん、味はそれほど特徴というのはないが、雰囲気は悪くない。

知人の会社の忘年会に"半殴り込み"で参加させ

酔う前にシャブシャブ鍋を映った。

その後のカラオケはどうやって時間を潰したか、はっきり覚えてない

帰りの電車は気がつけば家と逆方向だった。笑

今年1回目の忘年会。

終電までと決めていた。

が、自宅に着いたのは午前3時。

酔いがかなりひどい

夜中3時の奇麗な月を写真で撮りましたが

手ブレがリアル・・・

最近転職した25歳の若造からの誘いで

秋葉に待ち合わせ、飲んでいた。

席上で彼に転職の経緯を聞き、彼は

"前の会社では、尊敬ができ、いろいろと教えてもらえる先輩がいなく

頑張って売上が上げでも、結局、他人は開拓した畑で

歳を取ってゆくと思うと、その都度空しくなる。"云々

なるほど、25歳にしては、しっかりしている。と密かに思う。

さらに近況の感触を訪ねると

"...いまの会社にいる31歳の上司にあたる人は

クライアントを大事にするよりは、クリエイターが大事にすべき..."

しかし、今時にしては、素晴らしい助言だ

と、感心しながら

ビル、ボジョレー、大好きなホッケー焼き・・・

"今年の良い感じで、年末を迎えられそう。"と

久々救われた気分に浸っていた。

仕事をしていると、隣の部屋にいるインコのモモがモニターの上に飛んで来

マウスの動きにあわせて、頭180°回転しながらポインターを追う。

見ていると癒しになるが、鳴き出すと仕事を集中できなくなる。

仕方がなく、隣の部屋へ追い返し、引き戸をこちらが見えない程度締めた。

ところで、彼女は2回直線でリビングに飛んで偵察?した後、

3回目は"U"字を書いて、再びモニターの上に着地し、自慢げにこちらを見つめる。

動物の学習力に思わず笑ったしまった。

人間はリンク(精子と卵子)によって作られ

世代はリンク(老若男女)によって過去と現在を語られ

そして未来へと繋ぐ・・・

ネットもまたその"リンク"(基本情報)によってなりたつ。

ネットから一瞬離れることは"何かが・・・"という気分にさせ

愚直にもこの感覚を楽しんだりする。

(不安にさせるのはアナログ時代の名残?)

が、ネット依存になってきた今日、"便利さ"の向こう側に

感性・感情など、人間的な本能・本質たるものが感じず

なんだか冷徹なものに向き合っているような妙な感覚にさせる。

流行の言葉よると、ネットに囲まれ、成長したものは

"デジタルネーディブ人"と呼ばれているそうだ。

なるほど、"テレビ世代"、"ゲーム世代"にもあったような代名詞ですかね。

時代がまた確実に進んだ。

それでも"人"たるものは、その本能・本質になるものをそり落すことはなく

"基本情報"真ん中に主人公としていなければ、成長があっても、継続は成し遂げず

新たな(人間)歴史が作れない。

と、考えたり・・・

ここ何年間、"最新"に気を配り、トシを重ねて来た。

いまにふりかえてみるといろんな意味で"たいへん"。

特に"これからブログの時代だ"と叫ばれた時期に

あっちこっち登録し、登録したままに散らかして来た。

結局登録だけで意味があると自分に言い聞かせ

自慢までしていたことだが、無意味だってことはわかった。

年末も近いし、整理と引っ越しを・・・

もう、"落ち着こう"と新たに自ずと聞かせる・・・

友人のすすめて、下記の記事を読んだ。

「お前らの作品は所詮コピーだ」

なかなか感慨深い記事。

デジタルは救世主のように現れ、21世紀の初頭は"IT革命"で飾り立てた。

果たして建てたのは新時代の旗なのか、それとも墓石なのか・・・

感情の注入はモニタに通しているしかできない・・・

笑っても、嘆いても、怒っても向かっている相手はまたもやモニタしかない・・・

モニタの向こうにいるユーザーの反応も知らない・・・

デジタル的な表現で超越が作り出せない?

タイトルはネット記事からのもの。

かつて一世風靡したアーチストのことです。

ここ来て"落ちたセレブ...."と揶揄

"よしよし、落ちたね・・・"のように聞こえる新聞報道。

"5億円の詐欺"はその個人の品格に問われることだが

5億円以上に大いなる社会貢献したのでは?

この"感情入れ"の記事を世間に送り出す品格も少し疑問に感じる。

ネットになっても、"タイトル売り"の発信体質は変らない?

ドメインを取得した...。

気になった記事

「クラウド、台頭!」再びドタバタのはじまり?

久々自転車を乗り、荒川の土手に出かけた。

曇り空。秋風に吹かれ、秋の色合いになりかけた広々スペースに

一周走った。この普段運動しない体には酷だった。

さて、こんな記事を見つけた。

プロフェッショナルのデザイナーによく使われている21種類のフォント

ご参考になれば...

因に僕の場合はHelveticaが命です。これがないと落ち着かない。

その次の選択肢はGaramondかBodoni。

某旅行代理店大手を写真の長期無断使用したため裁判ざたになったそうです。

以下はニュース記事からの引用

"読売旅行は11日、ツアーのチラシや新聞折り込みに観光地の写真を無断に掲載することが「全社的に行われていた」...。

...、報告は「著作権への意識の希薄さ」を主な原因に挙げている。...印刷会社に写真選定を任せる傾向が強くなったことが無断掲載の拡大を招いたとしている。"

あげくの果てに、印刷屋に責任を押し付けたのはお見事!!!

さすが価値ある専門家よる調査。

うん、このレベルの会社でないとニュースにも乗れないのですね。

この調子だと"現在進行中の"平気で制作者に"オリジナル制作データをよこせ"と

脅かすような「著作権への意識の希薄さ」"一般企業"に及ぼすのは、

当分時間がかかりそうだ。

暫く自己防衛は緩めないことですかっ!?

IT PRO EXPO2008に行って来た。

会場は人が溢れ、盛況のように見えました。

全体の印象は主役不在。(これからは主役はいらないかも・・・)

そうそうたる出展者ですが、それぞれはITの次の動きに狙いを定め、

百花繚乱な出し物。

"情報管理、資産管理、効率化"などは今年のキーワードになりそう。

感心したのはSKYSEA Client View。という情報セキュリティ対策のソフトウエアだ。

何だかSF映画にできくるような名前ですが、まあ、簡単に言うと完璧な社内監視システムですね。使う人のモラルはすべて。

SFは現実になったようなものかもしれませんね。

少々恐ろしい。

居心地良い椅子に座り、モニタを睨む日々。

緊張感が抜けるためのコーヒーとタバコと一瞬の妄想...

こんな記事が目に飛び込んだ

「人類はもう進化しない」

曰く:"...人間も例外ではなく、ラマピテクスやアウストラロピテクスから進化して現在の人類に行き着いているわけです。

しかし最近の研究によると、人類の進化はすでに止まっており、何年たっても今の人間とあまり変わらないそうです。現在を生きてる人間からすると、数年後に進化した人間が現れるといわれてもピンときませんが、逆に進化しないと言われても、なんだか夢が無いように感じてしまいます。"

ーーうん、なかなか意味深 >>興味のある方はこちらへ

人類の進化はなくでも

いままで散らかしたものの片付けは先だ...

河川敷でのゴルフ。は、危なくていけないとは思う。

が、テレビ局のインタビュアーがマイクを持ち、ゴルフしているオヤジを追っかけ

"ここが笑ってやれ"とぱかり、シツコクせまるのも

情けが感じず、嫌らしく、なんだかみっともない光景に映る。

"法律がある"という口実に、視聴者の感情を煽り、

取材対象者(市民)をあたかも"悪人"と仕立られ、苛めるかのような質問を投げたり...

うん、問題解決が良い方向へと結びつけるとは到底思えない。

法律がある。その"法律"がつくられた過程と意図を検証するのも

マスコミたるものの使命の一つなのでは?

疑問が感じずに公共電波に載せるのは、堕落っで言います。

"公平"何かは単に言葉にすぎずなら死語に葬るべし?

時々マスコミ屋さんの頑張りで作り出された歪んだ結果の前に

その都度マスコミの皆さんは"私たち(マスコミ)も責任があります"と

大衆の面前に反省したような記憶ある。

ですが、しょっちゅう反省されたら、進化はないとも言い、

記憶の混乱にも繋がります。

まあ、河川敷ゴルフより、やるべきことがたくさんあるけどな〜

もらいセキセイインコはほとんど室内放し飼い状態。名前は"モモ"

因に1年ほど前まで飼っていたモルモットの名前も"モモ"だった。

仕事中に飛んで来て、僕のマシンの上に立ち、

じっと周囲を観察しているような。。。実に癒されるものです。